올해들어 보급형 5G 스마트폰이 속속 나오면서 이에 맞는 중저가 요금제 출시에 대한 소비자들의 목소리가 더욱 높아지고 있다. 특히 최근 법 개정으로 통신요금 이용약관인가제(요금인가제)가 폐지되면서 향후 통신요금에 어떤 영향이 미칠지 주목된다.

8일 시장조사기관 카운터포인트리서치에 따르면 올해 1분기 국내 스마트폰 시장의 평균 판매가격은 464달러다. 전년동기(551달러)보다 약 87달러 낮아졌다.

같은 기간 삼성전자에서 가장 많이 팔린 제품도 갤럭시A90 5G 모델이었다. 갤럭시A90 5G의 평균 판매가격은 453달러로 전년 동기 삼성전자의 최다 판매 제품인 갤럭시노트9의 절반 수준이다.

카운터포인트리서치는 "2016년 이후 래그십 모델이 판매 1위가 아닌 것은 처음"이라고 설명했다. 2분기에도 중저가폰 판매가 증가할 전망이다. 50만원대 제품부터 100만원 미만 제품이 속속 나오고 있기 때문이다.

스마트폰과 달리 5G 요금제를 둘러싼 고가 논란은 끊이지 않고 있다. 이동통신 3사에서 가장 저렴한 5G 요금제는 월 5만5000원이이다. 가입자 대부분은 데이터 걱정 없이 이용하기 위해 7만~8만원대의 고용량·무제한 요금제를 쓰고 있다. 최대 13만원짜리 요금제도 있다.

실제 SK텔레콤의 5G 가입자 중 월 8만원대 이상 고가요금제 가입자 비중은 90%를 넘어 사실상 대부분의 5G 가입자가 고가 요금제를 선택하는 것으로 알려졌다. 이에 과학기술정보통신부는 이통 3사에 3만원대의 5G 중저가 요금제 출시를 압박하고 있다.

이통 3사의 중저가 요금제는 시간이 걸릴 것으로 보인다. 대규모 5G 투자 누적(약 9조원)으로 실적이 부진한 이통사들이 올해 코로나19 확산에 따른 경기 위축과 추가 지출로 부담이 가중되고 있다.

통신업계 관계자는 "정부가 이통사에 중저가 요금제를 출시하라고 압박하지만 정작 통신비 상승의 원인인 단말기 가격은 손도 대지 못하고 있다"고 말했다.

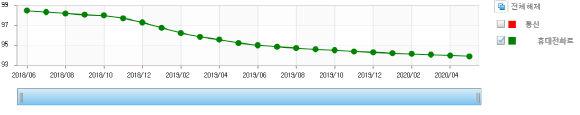

실제 한국은행의 소비자물가지수에 따르면 지난달 휴대전화료 물가지수는 93.92로 역대 최저치를 기록했다. 소비자물가지수는 100을 기준으로 이 보다 높으면 상승, 낮으면 하락이다. 2017년 10월(99.92)부터 지속 감소하며 100 이하를 기록하고 있다. 이는 2017년 시행된 선택약정할인율 상향과 데이터 무제한 요금제 출시 등 요금인하 정책이 효과를 거두고 있는 것으로 업계는 분석한다.

하지만 스마트폰 가격이 계속 오르고 이통 3사가 5G를 고가요금제 중심으로 운영하면서 소비자들이 체감하는 통신비 부담은 줄지 않고 있다는 지적이 나온다. 국내 이동통신 시장구도는 독과점이다. 이통 3사의 점유율이 90%에 이른다. 유일한 경쟁수단인 알뜰폰도 점유율 계속 줄어 지난 4월 기준 10.7%로 위축됐다.

이에 따라 이통 3사가 경쟁을 통한 요금 인하에 소극적이라는 비판이 제기된다. 특히 이통사가 통신요금제를 출시하기 전 정부로부터 인가를 받아야 하는 '요금인가제'가 폐지되면서 요금 인상에 대한 우려가 커지고 있다.

요금인가제는 1991년 시장지배적 사업자와 후발 사업자 간 점유율 격차로 인한 폐해를 막기 위해 도입됐다. 통신시장의 시장지배적사업자(무선은 SK텔레콤, 유선은 KT)가 요금제를 출시할 때 정부에 이용약관을 사전 승인을 받는다. 타 사업자는 신고제다.

통신업계에서는 요금인가제로 자유로운 경쟁을 저해하는 불합리한 규제라는 불만이 끊이지 않았다. 결국 국회는 요금인가제를 폐지하고 요금제 신고 후 소비자의 이익이나 공정한 경쟁을 해칠 우려가 크다고 인정되는 경우 15일 이내에 신고를 반려하는 '유보신고제'를 도입할 계획이다.

요금인가제 폐지에 일부 시민단체 등이 반대 목소리 역시 높다. 시민단체 오픈넷은 "요금인가제도 폐지는 대표적인 '대기업 규제완화 법안'이다. 이통사에 날개를 달아주는 '서민악법'이다"며 "명백한 '이동통신요금 인상법'이자 정부와 국회의 이동통신 공공성 폐기 선언이다"고 비판했다.

이통사들은 시민단체의 지적에 대해 "사실과 다르다"고 반박한다.

한 이통사 관계자는 "3사 모두 무제한 요금제와 온라인 전용 요금제를 출시하고 부가서비스를 차별화하는 등 경쟁을 펼치고 있다"며 "속도를 높이기 위한 경쟁도 여전히 치열하다"고 말했다. 이어 "요금인가제는 정부가 요금 규제 권한을 유지하기 위한 수단으로 변질됐다"며 "앞으로 자유로운 요금상품 출시에 따른 경쟁 및 이용자 편익 확대가 기대된다"고 덧붙였다.