보이스피싱(전화금융사기)에 대한 피해금액을 은행에 무는 방안이 추진된다. 소비자 피해 규모를 어느정도 줄일 수 있을 것이란 기대가 나오지만, 그만큼 소비자 편의는 뒷걸음 칠 것이라는 우려도 나온다.

26일 금융업계에 따르면 금융위원회는 과학기술정보통신부·법무부·방송통신위원회 등은 보이스피싱 피해에 대한 배상책임을 원칙적으로 금융회사에 물리는 '보이스피싱 척결 종합방안'을 발표했다.

이번 대책의 핵심은 보이스피싱에 대한 금융회사의 책임을 강화하는 데 있다. 보이스피싱 피해자의 고의·중과실이 없는 한 금융사가 원칙적으로 배상하는 것이다.

이용자의 잘못이 아닌 신용·체크카드의 복제, 개인정보 유출 등으로 카드가 부정 사용될 경우 카드사에서 사용금액을 돌려주는 것과 마찬가지로 보이스피싱에도 이를 적용하겠다는 취지다.

그러나 금융권은 보이스피싱 배상책임을 금융회사에 무는 방안은 과도하다는 입장과 함께 이 같은 사회적, 제도적 비용이 들어가게 되면 결국 피해는 소비자가 보게 된다고 지적하고 있다.

은행들이 보이스피싱을 예방하기 위해 이미 여러 겹의 보호망을 쳐놓고 있는데, 그 과정에서 발생한 피해액 배상까지 금융사가 부담하는 건 부당하다는 이유에서다.

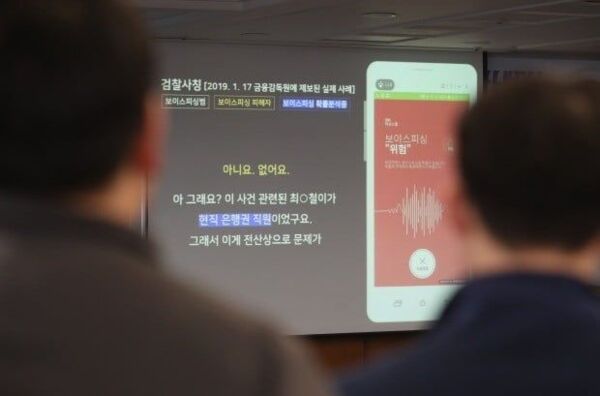

게다가 보호망이 두꺼워 질수록 소비자 편의성은 떨어질 수 있다는 우려도 이유 중 하나다. 현재 은행들은 보이스피싱을 예방하기 위해 이상거래탐지시스템(FDS)을 운영하고 있다. 100만원 이상 입금 때 30분간 인출이나 이체가 제한되는 지연인출제도나 거액 송금 시 자동응답시스템(ARS) 인증 등이 그것이다.

여기에 안전망을 추가적으로 구축할 경우 인적·물적 비용에 부담이 커지는 것도 사실이다. 실제, 추가 안전망으로 앞으로 거액의 돈이 한 번도 거래된 적이 없는 사람에게 송금될 경우 금융사의 FDS가 이상거래로 탐지해 금융사가 고객에게 전화로 확인하는 절차를 거치는 방식이 거론되고 있다. 보이스피싱 피해를 '어느정도' 예방하겠지만, 금융거래 절차가 복잡해지면서 소비자 편의는 떨어질 것을 보여주는 단적인 예다.

한 시중은행 관계자는 "은행들이 이미 인공지능(AI)을 활용한 FDS를 자체적으로 추가 운영하는 등 소비자 안전망을 추가하고 있음에도 보이스피싱은 미싱(SMS), 파밍(악성코드), 불법사이트, 악성앱 등 갈수록 다양화하고 고도화하면서 진화하고 있다"고 말했다. 금융사에 책임 확대만으로 보이스피싱 피해를 막는 것은 한계가 있다는 것이다.

이어 "이런 상황에 피해 책임까지 은행에 떠넘기면 은행은 피해 부담을 줄이기 위해 시스템을 보수화하고 절차를 복잡하게 만들 수밖에 없다"며 "결국 소비자들의 편의와 맞바꾸는 것"이라고 덧붙였다.