"멀리 떨어진 이들의 마음을 잇기 위해 대한민국 통신은 열심히 성장했습니다. 처음 수화기를 들던 떨림을, 삐삐를 쥐고 공중전화로 뛰어가던 설렘을, 까만 밤 환하게 밝히던 채팅 창을 우리는 지나왔고 추억합니다. 지금의 자랑스러운 ICT 강국이 되기까지 늘 함께해온 KT입니다"(KT 텔레뮤지엄의 여는 말)

KT가 오는 20일로 민영화 20주년을 맞는다. 지난 1981년 한국전기통신공사로 출발한 KT는 2002년 민영화를 거치며 초고속 인터넷, 무선통신, 위성, 해저케이블 등 대한민국 통신산업을 이끌어 왔다는 평가를 받고 있다. 최근에는 디지털 전환(DX)에 앞장서며 통신산업을 포함한 다양한 영역에서 새로운 성장동력을 제공하고 있다.

16일 관련업계에 따르면 KT의 모태가 되는 한국전기통신공사는 1981년 12월 10일 출범했다. 1970년대 중반부터 빠른 경제성장으로 전화 수요가 급격히 증가하면서 통신사업을 공사화해야 한다는 주장이 커지자 정부는 체신부(현 과학기술정보통신부)의 통신사업을 분리해 한국전기통신공사를 설립했다.

한국전기통신공사는 출범 이후 1984년 전자교환기 'TDX-1'을 자체 개발하고, 1986년 상용화하는 데 성공했다. 이를 바탕으로 1987년 9월에는 전국 전화 1000만 회선을 구축하며 '1가구 1전화 시대'를 열었다.

1984년에는 무선통신에 대한 고객 수요가 증가함에 따라 한국이동통신(현 SK텔레콤)을, 1996년에는 PCS(개인휴대통신) 사업권을 획득하고 한국통신프리텔(KTF)을 설립했다. 이에 따라 1984년 2658명에 불과했던 전체 이동전화 가입자 수는 1998년 6월 1000만명을 넘어섰다. 이후 한국통신은 2000년 한솔엠닷컴을 인수해 2001년 통합법인 KTF를 출범했다.

1990년대에는 인터넷이 폭발적인 성장세를 나타내면서 인터넷 상용 서비스 '코넷(1994년)'을 개시했으며, 2000년 5월에는 초고속 인터넷 '메가패스'를 출시했다.

한국전기통신공사는 2001년 KT로 사명을 변경하고, 2002년 8월 민영화에 성공했다. 민영화 이후 KT는 유무선 인프라 고도화에 집중하며 13Mbps급의 VDSL(초고속 디지털 가입자 회선)을 국내 최초로 상용화했다. 2004년에는 50Mbps급 VDSL을 상용화하고 2007년에는 광케이블 기반(FTTH) 100Mbps 속도로 서비스를 업그레이드해 IPTV 등 대용량 미디어 인프라 고도화를 앞당겼다.

2009년에는 KTF와 합병을 통해 유·무선통신을 함께 운영 중이며, 2014년에는 국내 최초로 기가 인터넷 전국망을 상용화했다. 2019년에는 세계 최초로 5G(5세대 이동통신) 상용화에 성공했다. 2020년부터는 유·무선통신을 넘어 디지털 플랫폼 기업(디지코)으로 전환하는 전략을 추진하고 있다. KT는 미디어콘텐츠, 금융, 커머스, 헬스케어, 부동산, AI(인공지능), 로봇, 클라우드를 핵심 성장사업으로 선정한 상태다.

올해 상반기 KT 매출은 전년 동기 대비 4.4% 늘어난 12조5899억원으로, 상반기 기준 역대 최고치를 기록했다. 지난 1일 기준 KT 주가는 3만8350원으로 2020년 3월 30일(1만9700원) 대비 2배 가까이 상승했다. 이에 따라 KT 시가총액도 2013년 6월 이후 9년 만에 10조원를 돌파했다.

KT 측은 "지난 3년 동안 추진한 디지코 전환 전략이 결실을 맺고 있다"며 "앞으로도 글로벌 디지털 컴퍼니로 도약하며 디지털 혁신 기술로 산업 생태계를 활성화 시킬 것"이라고 밝혔다.

KT통신사료관 첫 공개, 6000여점 통신사료 '눈길'

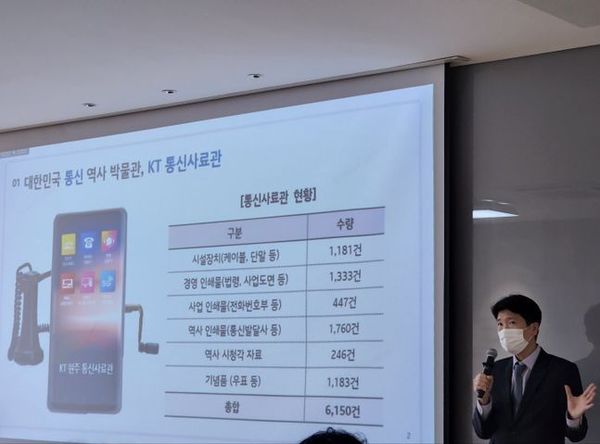

KT는 민영화 20주년을 앞두고 16일 KT원주연수원에 위치한 KT통신사료관을 외부에 최초 공개했다. KT통신사료관에는 역사적 가치가 높은 통신사료 6150여점을 비롯 벽괘형 공전식 전화기(등록문화재 430호), 최초의 다이얼식 전화기(등록문화재 431호), 인쇄전신기(등록문화재 433호) 등 문화재로 등록된 사료들이 다수 보관돼있다.

KT통신사료관은 △A구역(전화단말기류) △B구역(선로 및 케이블, 용품, 액자 등) △C구역(전신시설, 시험 및 측정기 등) △D구역(도서 및 문서류) △E구역(전화교환시설, 시설운용 등)으로 나뉘어 있다. 통신사료는 시설장치 1181점, 경영인쇄물 1333점, 사업인쇄물 447점, 역사인쇄물 1760점, 역사시청각자료 246점, 기념품 1183점 등이다.

가장 오래된 사료는 1800년대 말 사용된 전화기 '덕률풍'이다. 덕률풍은 '텔레폰' 영어발음을 한자식으로 표기하면서 만들어진 명칭으로, 통상 자석식 전화기를 뜻한다.

KT통신사료관에는 시대별 전화번호부도 보관돼있다. 1966년부터는 유선전화 가입자 수가 많아지면서 전화번호부가 발행되기 시작했다. 당시 KT는 유선전화 가입자들이 쉽게 번호를 찾을 수 있도록 1년에 1부씩 무료로 전화번호부를 배포해왔다.

이동통신의 변천사도 확인할 수 있다. 1982년 235명에 불과했던 삐삐 가입자는 10년 만에 6178배인 145만2000명, 1997년에는 1519만4821명까지 늘어났다. 인구 3명당 1명이 삐삐를 사용한 셈이다. 삐삐의 대중화는 공중전화의 보급도 가속화시켜 1997년 42만3502대까지 설치됐다. 이후 PCS 상용서비스가 개시되면서 이동통신은 빠르게 확산됐고, 1999년 이동전화 가입자 수가 유선전화를 앞질렀다.

이인학 정보통신연구소장은 "KT가 원주에 보관하고 있는 통신사료들은 우리나라 정보통신 흐름에 따른 시대상과 국민의 생활상을 한 눈에 볼 수 있어 역사적 가치가 아주 높다"며 "KT가 대한민국의 통신 역사의 본가인 만큼 앞으로도 미래 ICT 역사에서 주역이 되길 기대한다"고 말했다.