올해 말로 임기가 만료하는 주요 시중 은행장들의 후임 내정 절차에 금융당국이 예의주시하고 있다.

금융감독원은 금융사 조직문화까지 규율할 ‘모범 관행(best practice)’을 만들고 이를 직접 감독하는 방안을 추진하고 있다. 최근까지도 터진 각종 금융 사고들이 성과 중심의 잘못된 조직문화에서 비롯됐다는 판단에서다. 은행장 후임 내정 절차가 이번 주부터 본격적으로 시작된다.

23일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 행장들은 올해 12월 31일에 일제히 임기가 만료된다.

은행들은 저마다 차기 행장 후보 추천을 위한 절차를 내부적으로 준비 중이다. 기존 은행장의 연임이나 교체 여부는 이르면 11월부터 상황이 밝혀질 예정이다.

먼저 지난 2022년 1월 취임한 이재근(58) KB국민은행장은 첫 2년 임기에 이어 1년을 추가, 5대 은행장 가운데 유일하게 올해 3년 차 임기를 역임했다.

2017~2021년 재임한 허인 전 행장의 사례를 들어 두 번째 연임 가능성에 기대를 걸고 있지만 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 대규모 손실 사태 등이 남은 변수로 거론된다.

KB금융지주는 이번주 중 계열사 대표이사 후보 추천 위원회를 개최할 예정으로, 향후 이 위원회에서 낙점하는 최종 후보는 KB국민은행의 은행장후보추천위원회 심사와 추천을 거쳐 공식 선임된다.

지난해 2월 취임한 정상혁(60) 신한은행장도 임기 만료를 맞는다. 올해 상반기 리딩뱅크 자리에 올라서는 등 '영업통'으로서 호실적을 기록한 정 은행장에 대한 연임 가능성도 점쳐진다.

신한금융지주는 지난 10일 자회사 최고경영자 후보추천위원회를 소집해 신한은행장을 비롯한 12개 계열사의 대표 승계 준비를 착수했다. 이후 압축 후보군을 선정한 뒤 심층 심사를 통해 최종 후보를 발표하고 이사회로 넘길 예정이다.

이승열(61) 하나은행장은 취임 첫해인 지난해 당기순이익 1위 자리를 지켰고 올해 들어서도 기업 대출을 중심으로 호실적을 이어왔다.

하나은행은 이달 중 은행 임원 후보 추천 위원회를 열고 은행장 선임 절차를 시작할 예정이다.

이와 달리 함영주(68) 하나금융지주 회장 임기가 내년 3월 31일 만료되는 만큼 그의 연임 여부를 심사하기 위한 절차도 올해 말 열린다.

조병규(59) 우리은행장은 사의를 표명한 앞서 이원덕 전 행장의 잔여 임기를 이어받아 지난해 7월부터 현재까지 1년여 동안 은행을 지휘해왔다. 내부 직원 횡령사고를 비롯해 손태승 전 우리금융지주 회장 친인척 관련 부당대출 사건까지 겹치면서 책임을 져야 한다는 당국의 비판이 있는 상황에서 본인은 연임 의지를 보인 것으로 전해진다.

오는 27일로 예정된 지주·은행 이사회에서 인사 방향을 어떻게 논의될지 주목된다. 우리은행은 지주의 자회사 대표이사 후보 추천 위원회에서 압축한 은행장 후보군을 대상으로 적합성을 심사한 뒤 그중 한 명을 최종 선정한다.

이석용(59) NH농협은행장도 첫 2년 임기를 만료한다. 농협은행은 다른 시중은행과 달리 은행장의 연임이 여느 은행과 같지 않은 것으로 전해졌다. 특히 농협은행에선 올해 들어 네 차례 발생한 금융사고가 부담으로 꼽히기도 해 강호동 농협중앙회장은 '내부통제와 관리책임 강화 방안'을 내놓은 자리에서 중대 사고로 물의를 빚은 계열사 대표의 연임을 제한하겠다고 말했다.

이석준(65) NH농협금융지주 회장 임기도 올해 12월 31일로 만료한다. 5대 금융그룹 중 유일하게 지주 회장과 은행장 연임 여부가 함께 변동될 가능성이 높다.

이같은 상황에서 앞서 금감원은 책무구조도 시행과 함께 금융사 조직 문화를 손보겠다고 나섰다. 지난 6월 금감원은 잇따른 횡령, 배임 등 금융사고와 관련해 조직문화 변화를 유도하기 위해 새 감독 수단을 제시하고 인센티브 제공을 논의 중이다. 제도 개선이나 사후 제재 강화만으로는 금융사고 예방이 어렵다는 판단에서다.

이복현 금융감독원장은 지난 6월 19일 20개 은행장과의 간담회에서 “과도한 성과주의, 중장기적 리스크에 대한 검토 미비, ‘모 아니면 도’ 식 운영에 대한 문제의식이 있다”면서 “국제적인 논의와 우리나라 고유의 상황을 반영해 은행권이 수용할 수 있는 범위 내에서 도입을 감안하겠다”고 말했다.

이날 이 원장이 말한 ‘새로운 감독 수단’은 앞서 금감원이 발표했던‘은행권 지배구조 모범 관행(best practice)’과 유사한 방식이 될 가능성이 높다. 개선 혹은 점검해야 할 조직문화 항목을 금감원이 먼저 제시하고, 이를 지켰는지 정기 검사 등을 통해 직접 확인하겠다는 것이다.

금융당국 측은“앞서 지배구조 개선안을 발표할 때도 장기적으로 결국 금융사의 조직문화가 바뀌어야 한다는 점을 제시했었는데, 이번 조직문화 감독 계획은 그런 문제의식에서나온 것”이라면서“지배구조 모범관행처럼 우리가 세세한 예시까지 들어서 조직문화 개선 가이드를 제시하고, 금융사 이사회나 금감원 정기 검사에서 이를 지켰는지확인하는 방식이 될 것”이라고 말했다. 이 방식은 선진국 사례에서 벤치마킹하기도 했다.

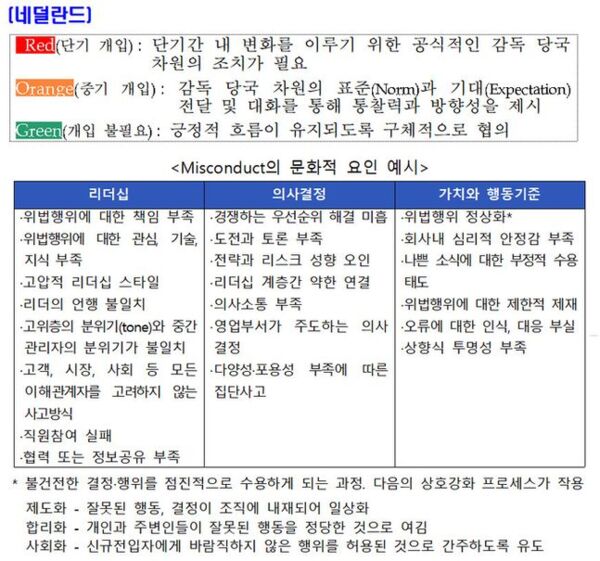

금감원이 든 해외 사례로는 네덜란드 금융당국은 심리·행동 분석 전문가가 있는 전담조직을 운영한다. 호주 금융당국은 임직원 설문조사로 조직문화 강·약점을 파악하는 방법 등으로 위험을 관리하고 있다.

금융당국에 따르면 영국·아일랜드·네덜란드·캐나다·호주·싱가포르·홍콩 등 주요국 금융감독당국은 금융회사의 조직문화를 진단·분석하여 개선토록 하는 감독을 하고 있다. 이는 재무적 위험뿐만 아니라 금융사고, 불완전판매 등 비재무적 위험을 효과적으로 관리·감독하기 위해서란 게 당국의 설명이다.