오는 2019년 은행업종 보다는 보험업종에 대한 투자 전망이 밝다는 증권가 분석이 나왔다. 금융당국의 대출 총량 감축 방안에 따라 은행업종의 내년 대출성장률은 감소하는 반면 보험업종은 제도에 대한 불확실성이 점차 사라지기 때문에 내년 행보를 기대해 볼만하다는 주장이다.

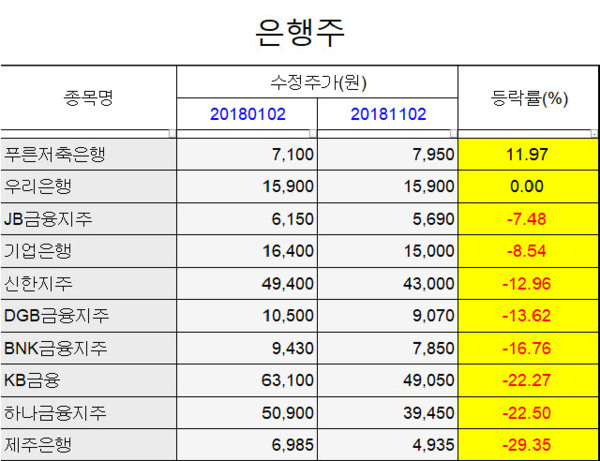

은행업종과 보험업종은 현재 내리막길을 걷고 있다. 올 한해 은행주는 최대 29% 가량 하락한 가운데, 보험주는 최대 39%까지 빠지면서 패닉 상태에 놓여 있다. <하단 표 참조>

6일 금융정보제공업체 애프앤가이드가 취합한 연초대비 은행업종과 보험업종 주가 등락률에 따르면 은행업종 대부분이 하락세를 기록했다. 제주은행(-29%)이 가장 큰 폭으로 떨어진 가운데 하나금융지주(-22%), KB금융(-22%), BNK금융지주(-16%), DGB금융지주(-13%), 신한지주(-12%) 등이 하락했다.

보험주도 하락세였다. 오렌지라이프(-39%)의 낙폭이 가장 컸고, 뒤이어 한화생명(-33%), 메리츠금융지주(-28%), 한화손해보험(-25%), 삼성생명(-25%), 메리츠화재(-23%), 동양생명(-22%) 순으로 주가가 빠졌다.

이같은 은행주와 보험주 동반 하락은 미국에서 시작된 글로벌 증시 급락 영향으로 풀이된다.

증시 투자자들이 갈 곳을 잃고 헤매면서 국내외, 업종 불문하고 주가가 줄줄이 하락한 데서 비롯된 것으로 분석됐다.

이런 상황에서 DB금융투자가 내년에는 은행업종 보다는 보험업종 투자 전망이 밝다는 의견을 내놔 투자자들의 눈길을 끌었다.

이병건 DB금융투자 연구원은 지난 4일 "내년 은행들의 경우 밸류에이션은 싸지만 높은 기저효과에다 규제로 인한 성장전망 둔화가 부담스러운 반면 보험의 경우 실적 불확실성이 높지만 지금보다는 상황이 점차 나아지리라는 기대가 형성돼 있다"며 "은행보다는 보험의 투자전망이 밝다"고 분석했다.

이 연구원은 "보험 산업에서 저금리 장기화는 여전히 상당한 부담으로 작용하고 있는 가운데 설혹 IFRS17과 K-ICS가 연기되더라도 근본적으로 달라질 것도 없다"며 "K-ICS 계량영향평가가 진행되며 종목별로 불확실성은 서서히 걷힐 것이기 때문에 배당에 대해 분명한 입장을 표명하는 회사들은 계산서를 수립한 것으로 해석될 수 있으므로 이들 회사들로 관심대상을 좁힐 필요가 있다"고 설명했다.

금융당국이 도입하는 K-ICS는 회계제도 변경 영향 때문이다. 보험부채 시가평가 기반의 국제회계기준(IFRS17)이 오는 2021년 시행되는 상황에서 현행 원가평가 기반의 RBC제도로는 보험사 건전성 감독에 한계가 있다는 판단에서다.

이 연구원은 "자보손해율은 내년 상반기까지 오를 가능성이 높고 장기위험손해율도 기대만큼 큰 폭으로 좋아지기는 어렵지만 자보손해율 악화 정도를 고려하면 올해 실적은 체력의 상승을 역설적으로 보여준 것이라 판단된다"고 언급했다.

그는 이어 "종합적 관점에서 2위권 손보 3사 DB손보, 현대해상, 메리츠화재와 높은 자본적정성과 시장지배력의 삼성생명, 그리고 성장의 기회를 비집고 가는 신한지주와 하나금융에 대해 관심을 가질 필요가 있다"고 덧붙였다.

은행에 대해선 이 연구원은 대출성장 둔화로 투자처로서는 은행주의 매력이 감소한다는 의견을 냈다.

이 연구원은 "추가적 자본규제 강화가 없고 자본적정성이 양호함에도 여전히 은행의 유의미한 배당성향 상향 가능성은 희박하다"며 "유의한 자본적정성 차이에도 불구하고 대형 은행들의 배당성향이 일정 범위내로 수렴하고 있어 은행 경영에서 주주환원이 거시경제 안정성보다 우선하기는 어려워 보인다"고 설명했다.

또 "감독당국이 대출 총량을 노골적으로 언급하는 등 대출성장률 하락에 대한 우려는 쉽게 해소하기 어렵다"며 "은행들은 DSR 및 RTI 자율적용 한도 규모를 언급하며 1%포인트 내외의 성장률 영향을 언급하고 있지만 수요감소와 정부의 규제의지를 고려하면 3% 내외 수준으로 성장의 쿨다운이 예상된다"고 언급했다.

다만 그는 은행 자산건전성이 악화될 가능성은 낮다고 판단했다. 그는 "최근 5~6년간 늘어난 자산이 심할 정도로 담보 및 보증 위주의 안전자산이기 때문에 은행 자산건전성이 악화될 가능성은 낮다는 사실만은 확언할 수 있다"며 "가계대출 건전성에 대한 감독당국의 사전적 대응도 이어지고 있지만 지나치게 많았던 대손비용 환입이 축소돼 표면상의 대손비용은 증가할 것"이라고 예상했다.