신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 국내외 증시가 연일 고전을 면치 못하고 있다. 일부에선 기업 실적 저조와 미국 등 각국의 경기부양 정책, 금리 인하를 요구하는 시장 요구가 증시를 끌어내리고 있다고 분석했다.

지난달 28일 코스피는 1990선 아래로 추락했다. 2000선이 깨진 1987.01에 마감했으며 전거래일 대비 67.88(3.30%)나 붕괴됐다. 외국인이 코스피에서 순매도한 금액은 5일간 3조5000억원으로 코스피를 지난해 9월 수준으로 되돌렸다. 코스피 급락은 전날 미국 뉴욕증시 주요 지수가 4%대 폭락한 영향이 컸다. 외국인은 이날 코스피에서 6000억원 이상 순매도하는 등 5거래일 연속 팔자를 지속했다.

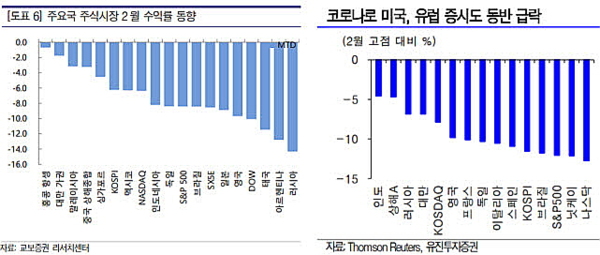

2일 금융투자업계에 따르면 이 기간 미국을 포함한 선진국 주요국 증시는 10% 이상 급락했다. 시가총액도 대거 사라졌다.

1일 블룸버그가 86개국 증시의 시총을 산출한 결과를 보면 2월 27일(이하 현지시간) 현재 이들 주요국의 증시 시총은 83조1576억달러(한화 약 10경1053조원)로 코로나19 충격이 본격화하기 전 고점인 1월 20일(89조10564억 달러)보다 5조9988억달러(6.73%)가량 감소했다. 한화 기준 38일 만에 7290조원이 증발했다.

나라별로 보면 미국의 시총이 가장 크게 줄어들었다. 35조5154억달러에서 33조1276억달러로 2조3878억달러(6.72%)가량 증발됐다. 이어 일본(6조2739억달러→5조6631억달러), 홍콩(5조6천858억달러→5조3327억달러), 영국(3조4479억달러→3조1328억달러) 등 순으로 시총 감소액이 컸다.

이같은 국내외 증시의 단기 급락은 코로나19 감염 확산이 전 세계적으로 전개돼 경기 침체에 대한 두려움을 반영한 것으로 풀이됐다.

김경훈 KTB투자증권 연구원은 “공포지수를 감안한 현재 상황은 걸프전과 같은 전시상황을 초월하는 수준”이라고 분석했다 .김형렬 교보증권 연구원은 "글로벌 증시 급락은 질병 악재가 경기침체를 유도할 것이란 평가 뿐만 아니라 발병 이전 세계 경제에 대한 낙관론을 바꾸는 수정과 실망감을 동시에 폭발시킨 결과"라고 분석했다.

그러면서도 김 연구원은 코로나19보다 미중 무역전쟁으로 인한 악재가 더 크다고 진단했다. 그는 "코로나19는 계절성 독감인데다 백신 개발과 감염자수 감소를 통해 경제상황을 정상화 시킬 수 있는 사안"이라고 봤다.

그는 "미중 무역분쟁은 거시적인 충격을 실제 안겼고 글로벌 교역량 및 수출기업 이익 감소 등 주식시장 가치평가에 직접 영향을 줬다"고 강조했다.

각국 정부와 중앙은행이 코로나19 극복을 위해 부양책을 검토 중인 점은 시장에 호재성 시그널로 작용할 전망이다. 늦어도 오는 2분기부터는 금융시장이 안정화될 것이라는 시각이 나오는 이유다.

제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 지난달 2월 28일 긴급성명을 통해 “경제를 뒷받침하기 위해 적절히 행동할 것”이라고 발표했다. 오는 17~18일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리가 인하되면 증시에 호재가 될 수 있다. 시장에서는 한국은행도 내달 금융통화위원회에서 기준금리를 인하할 가능성이 높다고 진단한다.

코로나 이슈가 없었어도 글로벌 증시는 급락할 수 밖에 없었다는 시각도 존재한다. 미국, 유럽, 일본 등 선진국의 2월 증시 수익률이 통상적 낮았다는 측면에서다.

지난 2018년 2월도 미국 주식시장을 필두로 글로벌 증시가 급락했다. 미국과 중국 간의 무역전쟁이 시작되면서다.

코로나19에 대한 판데믹(Pandemic)을 제외하더라도 미국 주가는 조정될 수 밖에 없었다는 의견도 나온다. 오는 4월 양적완화(Lite QE) 종료를 유동성 축소 리스크로 인지한 시장의 반응이란 얘기다. 이밖에 버니 샌더슨 상원의원(민주당) 대세론 확산에 따른 대선 리스크로 간주한 시장의 반응이란 시각도 나온다.

박상현 하이투자증권 연구원은 "미국의 조정은 정책 변화 국면에서 유동성 공급 정책의 지속 혹은 정책 금리 인하를 요구하는 시장의 요구가 반영된 것"이라고 추정했다. 연준이 시장에 등장해 금리인하와 장기물을 중심으로 한 양적완화 정책을 재개할 가능성이 높다졌다는 시각이다.

해외투자에 대한 신중론이 필요한 때란 의견도 나온다. 기대수익률에 대한 조정 작업이 필요하단 얘기다.

김형렬 연구원은 "글로벌 투자자가 여전히 선호하는 것은 미국 투자자산이지만 2월 폭락장을 감안하면 선진국 주식투자에 대해 신중함이 커져야할 필요성이 있다"면서 "위험 분산 필요성이 커지면서 채권에 대한 투자수요는 당분간 지속될 가능성이 높아졌다"고 조언했다.

그는 "우리는 경제 플랫폼 변화를 경험하고 있는 만큼 전통적 사업영역에서 벗어나려는 기업에 주목하기를 권한다"고 덧붙였다.

관련기사