전·월세살이를 이어가는 무주택 가구가 1000만에 가까워졌다. 이 가운데 절반 이상이 수도권에 몰려 있으며, 특히 서울은 전국에서 유일하게 무주택 가구 비율이 50%를 넘어섰다. “내 집 없는 세대”가 늘면서 전월세 부담이 커지고, 주거 양극화도 심화되고 있다.

17일 연합뉴스에 따르면 2023년 전국 무주택 가구가 961만8,474가구로, 전체 가구의 43.6%에 달했다. 1년 전보다 7만7000 가구 늘어난 수치다. 무주택 가구는 가구원 누구도 주택을 소유하지 않은 세대를 의미하며, 사실상 전·월세로 살아가는 가구라 할 수 있다.

수도권 집중 현상도 뚜렷하다. 서울·경기·인천에 무주택 가구가 506만804가구로 집계돼 전체의 절반 이상을 차지했다. 이 가운데 경기(238만2,950가구)가 가장 많았고, 서울이 214만3,249가구로 뒤를 이었다.

서울은 상황이 특히 심각하다. 2023년 서울의 무주택 가구 비율은 전체 가구의 51.7%로 전국에서 유일하게 절반을 넘어섰다. 2021년 51.2%, 2022년 51.4%에 이어 2년 연속 상승세를 이어간 곳도 서울뿐이다. 전국 대부분 지역에서 비율이 정체되거나 하락한 것과 대조적이다.

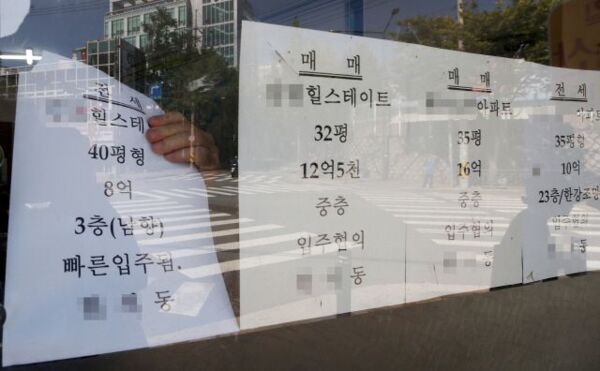

전문가들은 이러한 흐름이 “서울 집값의 고공행진과 소득·자산 증가 속도의 불균형”에서 비롯됐다고 지적한다. 한국은행 보고서에 따르면 2023년 1월부터 올해 4월까지 서울 주택매매가는 16.1% 뛰었지만, 같은 기간 비수도권은 1.7% 하락했다. 지난 20년간 서울 집값 상승률은 무려 419%로 전국 최고였다.

투자 수요도 한몫한다. 2018년부터 2023년 6월까지 상위 1천명의 주택 매입 건수는 4만4,260채로, 1인당 평균 44채에 달했다. 이런 투자 열기와 공급 부족이 집값을 밀어 올리면서 실수요자의 ‘내 집 마련’은 더욱 멀어졌다.

주택금융공사 통계는 이를 단적으로 보여준다. 서울의 주택구입물량지수는 2012년 32.5에서 2022년 3.0으로 급락했다. 10년 만에 중위소득 가구가 살 수 있는 주택이 10분의 1로 줄어든 셈이다.

정부가 고강도 대출 규제에 나섰지만, 효과는 제한적이다. 수도권 주택담보대출을 6억원으로 묶으면서 실수요자들만 대출 접근성이 좁아졌고, 집값 상승은 전세·월세 부담으로 전가됐다. 서울의 전월세 수요가 몰리면서 임대 소득도 격차가 벌어졌다. 전국 1인당 임대소득은 1,774만원으로 전년보다 0.3% 늘었지만, 서울은 2,456만원으로 2.0% 증가해 전국에서 유일하게 2천만원을 넘겼다.

김광석 한국경제산업연구원 연구실장은 “서울에서는 소득·자산 격차와 집값 상승이 맞물려 무주택 가구가 늘고 있다”며 “전월세 부담까지 가중되면서 서민들의 주거비 압박이 심화되는 추세”라고 진단했다.