미국 '트럼프 2기 행정부' 출범이 우리나라 농산물 경쟁력에도 불확실성으로 작용할 것이라는 우려가 나온다.

트럼프 정부가 '미국 우선주의'를 앞세운 통상 정책 수정을 예고한 가운데 한국산 농산물에도 관세 인상, 한·미 자유무역협정(FTA) 폐지 등이 예상되면서다.

12일 한국농촌경제연구원이 발표한 '트럼프 2기 정부의 농업 부문 정책 변화와 우리 농업의 대응과제'에 따르면 미국의 보편과세에 따라 우리 농산물 가격 경쟁력이 약화되면서 대(對)미 농산물 무역수지가 악화할 것으로 관측됐다.

앞서 트럼프는 대선 전, 이미 모든 수입품에 보편 관세 10%를 부과해 무역 적자를 해소하겠다고 언급한 바 있다.

공화당은 무역 분야의 첫 번째 과제로 '무역의 재균형(Rebalance Trade)'을 강조하고 있다. 무역 재균형의 핵심은 미국의 무역 적자를 해소하는 것이다. 대미 무역에서 흑자를 기록하고 있는 나라를 대상으로 관세·비관세 제재를 가할 가능성이 크다.

우리나라는 미국의 무역수지 적자국 중 8위로, 미국의 보편과세와 보복관세 대상이기도 하다.

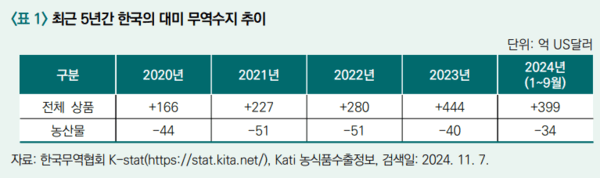

실제 우리나라는 매년 미국과의 무역에서 흑자를 기록하고 있다. 지난해는 444억 달러 흑자, 올해는 1~9월 399억 달러 흑자를 달성했다. 이는 지난 2020년 166억 달러이던 한국의 대미 무역수지 흑자 대비 크게 증가한 수치다.

농경연은 "트럼프 행정부 집권 이후 우리나라도 미국의 무역 적자 해소를 위한 제재 대상 국가로 포함될 가능성이 큰 상황"이라고 전망했다.

문제는 농산물 수출 무역수지로는 이미 적자를 기록하고 있는 상황에 미국의 수정 통상 정책에 따라 무역 적자 해소를 위한 탈출구로 활용될 가능성이 나오고 있다는 점이다.

농경연에 따르면 2022년 대미 농산물 무역수지는 51억 달러 적자를 기록한 바 있다. 2023년은 40억 달러 적자였으며, 올해 9월까지 누적 무역수지도 34억 달러 마이너스를 기록했다.

김상효 농경연 연구위원은 "미국은 자국 관심이 높은 품목, 우리나라가 수출하고 있는 농산물 중 흑자 폭이 줄어들고 있는 품목, 우리나라가 미국을 제외한 제3국으로부터 주로 수입하고 있는 품목 등을 중심으로 우리에게 농산물 수입 확대를 요구할 수 있다"고 분석했다.

대미 수출 통관은 더 까다로워질 것으로 예상된다. 지난해 농식품 통관 문제 469건 중 140건(29.9%)은 대미 수출 과정에서 발생하기도 했다.

한·미 자유무역협정(FTA) 개정이나 재협상을 요구할 가능성도 있다. 한·미 FTA를 '무역적자를 키우는 나쁜 합의'라고 비판해온 트럼프 당선인은 2018년 대통령 재임 당시 미국 자동차 수입에 대한 안전기준 적용 완화를 골자로 한 한·미 FTA 개정을 이끌어내기도 했다.

트럼프 행정부가 무역수지를 개선하기 위해 자국 주력 품목의 검역 절차 완화를 요구하거나 일부 수입품에 대해 기존 거래국 대신 미국산을 수입하도록 압박할 가능성이 제기된 상황이다.

김 연구원은 "돼지고기, 쇠고기, 옥수수, 대두, 치즈 등 우리에게 수입 확대나 수입선 변경을 요구할 것으로 예상된다"며 "품목별로 국내 수급 여건이나 가공 용도에 따라 수입선 변경에 따른 국내 파급 영향 등이 달라질 수 있고 이에 따른 상대국과의 통상 마찰도 발생할 수 있다"고 관측했다.

이외에도 쇠고기나 과일류 등 검역 문제, 새로운 생명공학 제품 승인 절차 개선 등 비관세 장벽에 대한 요구도 강화될 수 있다고 봤다.

임준혁 농경연 전문연구위원은 "미국이 전 세계 제1의 농산물 수출국으로 농산물 경쟁력이 매우 높다는 점, 한국 대미 농산물 무역 적자 폭이 최근 줄어들고 있다는 점 등을 고려하면 미국이 자국 농산물 수입을 확대해달라는 요구를 할 가능성이 있다"고 말했다.

이에 농경연은 "정부는 미국 측에서 우리나라로 수출을 늘리고자 할 품목, 관세·비관세장벽을 강화할 품목 등에 대해서 시나리오별로 세부적인 전략을 수립하고 대응해야 할 필요가 있다"고 강조했다.

우리나라 농산물의 고부가 가치화를 추진하면서 친환경 농산물 시장을 강화할 필요가 있다는 제언도 나왔다.

트럼프 2기 정부는 바이든 정부와 달리 기후변화 정책을 완화할 방침이기에, 이로 인한 미국 농산물의 가격 경쟁력이 높아질 수 있다는 점이 변수로 작용할 수 있기 때문이다.

임 연구위원은 "비료와 농약 사용 등 농업 부문의 환경규제가 완화되면 더 높은 생산성을 달성할 수 있으며 작물 보호 비용도 감소한다"며 "이는 농산물 생산 원가를 낮추어 미국 농업의 국제 경쟁력이 높아질 가능성이 크다"고 조언했다.

이어 "안전하고 지속가능한 방식으로 생산된 농산물을 선호하는 소비트렌드를 반영한 농산물의 생산·유통 확대를 통해 가격보다는 품질과 신뢰를 강조하는 전략을 취하는 것"이라며 "유기농 제품, 프리미엄 축산물 등의 생산 확대로 차별화된 시장 경쟁력을 갖추려는 노력이 그 예시가 될 수 있다"고 덧붙였다.